「はぁ……どうしよう……」

猿夫くんに、相談してみようかな。困ったことがあったら何でも相談してっていつも言ってくれているし、きっと良いアドバイスをしてくれるはずだ。お昼休みになってすぐに彼のもとへ走った。

A組の教室のドアを開けてみたけれど一番前の席の彼はいない。どうしよう、と困っていると、蛙っぽい感じの可愛らしい女の子が声をかけてくれた。

「ケロ?あなた、尾白ちゃんの……?」

「あ、あの……猿夫くんは、いますか?」

「尾白ちゃんなら障子ちゃん達と一緒に食堂に行ったんじゃないかしら?」

「食堂……ありがとう!」

わたしは食堂へと急いで向かった。

「ま、猿夫、くん!」

「ん?真、どうしたの?」

「あ、あの、そ、相談が、あって……だめ?」

「だめなわけないよ、俺で良ければ何でも言って。ほら、ここ、かけて。」

「あ、ありがとう……お、お邪魔します……」

猿夫くんが隣の椅子を引いてくれて、わたしはそこに座ってすぐに彼に例のお手紙のことをお話した。彼は少し眉を下げて困ったような顔をしていたけれど真剣にお話を聞いてくれて、一緒にいた障子くんと師匠もうんうんとたくさん頷いてくれた。

「……真は、どうしたい?」

「もちろん、お付き合いはお断りするよ。だって、わたしのすきなひとは……えへへ……」

「そ、そう、だよね、うん……お、俺も、す、好き、だよ……」

「青春してんなァ……」

「愛に生きる男だな……」

ふたりして照れ照れしながら見つめあっていたら師匠と障子くんがしみじみと呟いていた。

「で、でも、でもね、お手紙をくれたことは、ありがとうって、伝えたいの。でも、誰からもらったかわからないし、ひとりで呼ばれた場所に行くのも、その……」

「わかった、じゃあ俺も近くまで一緒に行くから。何かあったらすぐ救けに行く。それでいい?」

「う、うん!ありがとう!」

やっぱり猿夫くんはとても頼りになる。お礼の気持ちを込めて、頬にちゅっとキスをしてしまったのだけれど師匠と障子くんが見ていることをすっかり忘れてしまっていて。わたしは慌ててD組の教室へと走って戻ったのだった。

放課後、わたしは呼び出されていた場所へ向かった。普通科のわたしにはあまり縁のない、サポート科の研究棟の裏。猿夫くんはここで待ってるから、と建物の陰で別れて、わたしは建物に沿って角を曲がった。すると見知らぬ長身の男の子が顔を真っ赤にして立っていた。

「統司さん!き、来てくれて、ありがとう……!」

「あっ、あ、あの、あなたは……?」

「あっ、お、俺、サポート科の……あ、いや、ていうか、その、統司さんって、彼氏、いたんだね……」

「えっ?」

「……昼休み、見ちゃったんだよね。食堂で、ヒーロー科の尾白にキスしてるところ……」

まさか見られてしまっていたなんて。それもそうだ、お昼休み、ランチラッシュの台所はいつも人で賑わっているのだから。

「あっ……う、うん、あの、わたし、彼のこと、す、す、すき、なの……だから、その、あなたの気持ちには、お応え、できないの……」

「そっかー……ま、統司さん程可愛ければ男は放っておかないよね。」

「そ、そんなことないよ!わたしなんて全然……彼がかっこよすぎて全然釣り合ってないもの……」

「それこそそんなことないっていうか、むしろ逆というか……」

「あっ!あの、お手紙ありがとう!それを伝えたかったの。とても勇気が要ることだったよね、本当に、ありがとう!」

「えっ?……はぁ、統司さんって本当に良い人だね、尾白が羨ましいよ。」

彼はぽかんとしながら呟いていた。この人も本当に優しくて素敵な人だ。いつかわたしなんかよりもっともっと素敵な人に出会えるといいな、なんて思いながらわたしは彼に手を振ってこの場所を後にした。建物の角を曲がるとすぐに猿夫くんに抱きしめられた。

「まっ……!?えっ、えっ!?」

「……おかえり。」

「たっ、ただ、いま……」

「気が気じゃなかった……何かされたら、どうしようって……」

「そ、そんなこと……相手の人、優しかったよ?」

「それはたまたまだよ……キミはすっごく可愛いんだから、もう少し危機感を持たなきゃだめだよ……」

「……猿夫くんこそ、すっごくかっこいいんだから……危機感、持ってね?」

「くくっ……わかったよ……ね、誰もいないしさ、いい?」

猿夫くんが熱っぽい瞳にわたしを映して、わたしの頬にそっと片手を添えた。だめなわけ、ない、のに……

そのまま一度だけ、長く触れるだけのキスをした。

それから手を繋いで一緒に帰って、今日はお互いお友達と約束があるからと寮の前で手を振ってお別れした。

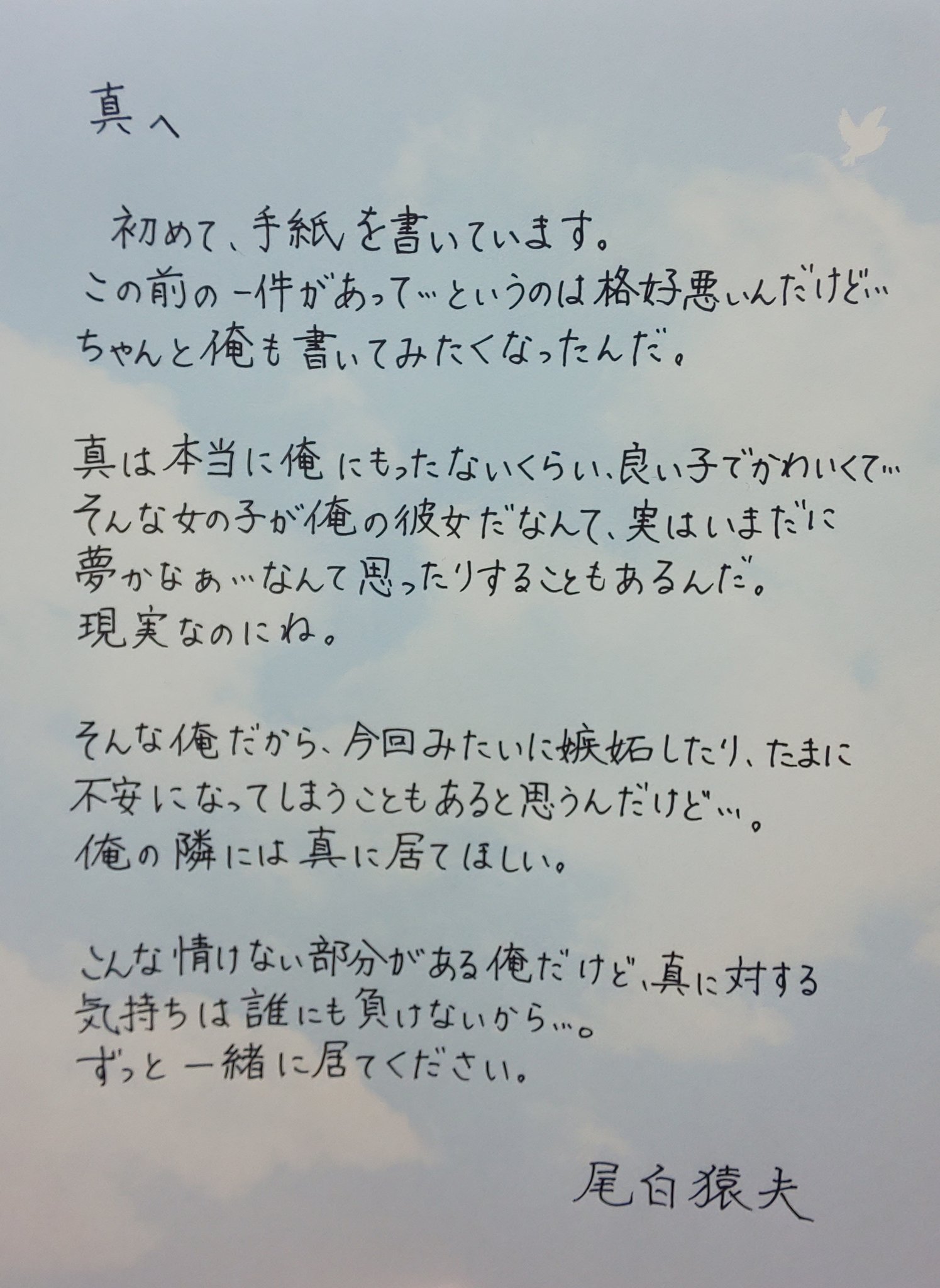

あれから数日、わたしと猿夫くんはいつも通りとても仲良く一緒に過ごしている。でも今日は別々登校だ。猿夫くんはお友達と朝から訓練をすると言っていたからわたしはのんびり準備をしていつもより遅い時間に校舎へ向かった。靴箱を開けると、雲海模様の可愛い封筒が入っていた。まさか、またしてもお手紙を受け取ることになるなんて思いもしなかった。このお手紙はお昼休みにひとりで読もうと思って、チャイムが鳴った途端にわたしは席を立って屋上へ向かった。

「えっと……真へ……初めて、手紙を……あれっ?こ、これって……」

とても綺麗な文字が綴られたお手紙から、書き手の想いが伝わってくる。彼の優しい愛が。溶けしまいそうな……いや、焦げてしまいそうなくらい熱い想いが。丁寧に綴られたひとつひとつの文字からはっきりと伝わってくる。彼がいかにわたしを愛してくれているのかが。

「猿夫くん……わたしも、ずっと……ずっと、一緒に、いたい……すき……だいすき……」

お手紙をそっと抱いた。顔が、熱い。きっと、林檎のように真っ赤になってしまっているに違いない。そっとお手紙を封筒に入れて屋上を出た。教室に戻ったら親友から顔が赤いことを指摘された。また彼氏といちゃついていたんだろう、と揶揄われてしまったけれど、あながち間違いではなくてわたしは熱くなった頬を抑えてうぅっと呻くことしかできなかった。

放課後はすぐ美術室へ向かった。猿夫くんは放課後もお友達と訓練をしているはずだから、その終わりに間に合うよう、彼に精一杯の愛を込めた贈り物を作ることにしたのだ。お手紙は彼と一度はなればなれになってしまったあの夏に渡したことがあるけれど、これは今まで渡したことのない贈り物。わたしは文字を書くよりも、絵を描く方が想いを乗せやすいはずだ。きっと、きっと気に入ってくれるはず。わたしは急いで筆を走らせた。

「よし、ちゃんと乾いたね……あとは包むだけだ!早くしなきゃ……」

出来上がった絵を額縁に入れて、可愛い布で包もうとした時、美術室のドアがガラッと音を立てて開いた。パッと振り向いたら汗だくの猿夫くんが立っていた。

「真!やっと見つけた……」

「……きゃあああ!!な、なんで!?どうしてここに!?」

「うわっ!!い、いや、そ、その、き、気に、なって……」

「えっ?」

「……て、手紙、その、読んだ、かな、って……」

「あっ……う、うん、読んだよ……すごく、すっごく嬉しかった!」

「そ、そっか……良かった……」

猿夫くんは白い歯を見せてニッと笑ってくれた。なんてかっこいい笑顔なんだろう……どきどきして心臓が破裂してしまいそうだ。わたしも、わたしも彼に、このどきどきを、胸を焦がす熱い愛を、届けたい。

「あ、あの、これ……きちんとお包みしてなくて、申し訳ないんだけど……」

「えっ?お、俺に……?」

「うん、精一杯愛情を込めて描いたから、あなたに持ってて欲しいの……要らない……?」

「い、要る!絶対要る!これ、見てもいい?」

「う、うん……気に入ってくれるといいんだけど……」

ぱっと布を取った猿夫くんはぽかんと口を開けたまま石になってしまったように固まってしまっていて。どうしたの?と聞いても動かない。もしかして下手すぎて驚いているんじゃないだろうか、なんて思ったのも束の間、彼は尻尾でわたしを引き寄せると、絵を持っていない方の手をわたしの背に回してきて、尻尾と片腕で思いっきり抱き竦められてしまった。

「ありがとう……一生大切にする……」

「お、大袈裟だよ……」

「ありがとう……真、好き、大好きだよ……」

「わたしも、だいすき……」

先日と同じで、ふたりで見つめ合って、一度だけ、長く長く唇を重ねたのだった。

愛よ届け

「この絵、ずいぶん凝ってるけど相当時間かかったんじゃない?」

「うん、2時間もかかっちゃって……」

「に、2時間!?2時間で描いたの!?す、すごいな……」

「えへへ、本当はもっと大きなキャンバスに描きたかったんだけど……早く愛を届けたい気持ちが抑えきれなくて……」

「か、可愛すぎる……」