大切な日に限って、用事が重なる。

このようなことに覚えはないだろうか?

現在自分はそれを絶賛感じている最中で。なぜ、こうなるのだろう。この日は、この日だけは、と。柄にもなくカレンダーに印をつけて。時間を作る為かなり前から仕事を片付けておいて。なのになぜ。その日の一週間前に大きな仕事が舞い込んできて、彼女と顔を合わせることも叶わず事務所に篭もり外に出てまた篭もり、当日になった今日までも振り回されているのだろうか。

ここまで来ると、運命の神という存在がどこかにいるのではないかと錯覚してしまう。きっとどこかでこちらの様子を見て、ざまぁ見ろと言わんばかりにほくそ笑んでいるのであろう。…ああ、苛つく。実体があればパワーラリアットをかましてやりたいところだ。

「…兄弟。疲れとる気持ちも分かる、あの子に会いたい気持ちもな。せやけど、いい加減それやめや。さっきから気が散ってしゃあないねん」

「……何のことや」

「気づいとらんのか。どデカい貧乏揺すりと怪獣みたいなおっかない顔や。下のモンが怯えてたいぴんぐが遅ぅなる」

周り見ると、確かにこちらを見て挙動不審な動きをしている者が何人か目に入った。無意識に行動に表れていたのか、とため息をつく。しかし実際、その程度で済んで良かったと思う。今の自分の状態からして、もっと悲惨なことが起きてもおかしくないからだ。

「…それぐらい見逃したってくれや兄弟。今日の俺は気が立っとる。暴れ回らんのが奇跡みたいなもんや」

「なんや、そこまで言うからには特別な理由でもあるんか」

「そういえば兄弟には言っとらんかったな。今日、名前の誕生日やねん」

間。

兄弟の動きがぴたりと止まる。不審に思い眉を顰めると、顔だけがこちらを向き。

「…………なんやて?」

「誕生日や、名前の」

間。

再び動きが止まる。しかし今度はその表情がみるみるうちに怒りに染まっていくのが分かった。そして。

「何しとんのや兄弟!!!!」

ガタ、と席を立ち上がり、ありえないものを見るような目をこちらに向け、吠えた。疲労の溜まった身体にそれはキンと響き、頭痛が酷くなる。

「いきなり大声出すな…それに何て、仕事以外に何があるっちゅうんや」

「それがアカン言うとるんや!!!!」

「……意味分からへんこと抜かしとらんと、手動かせや兄弟。こっちは一刻も早く終わらせたいんや」

はぁーー、と。兄弟は大きなため息を吐き出し、崩れ落ちるように椅子に座る。一体なんなんだ。ため息をつきたいのはこっちであるというのに。内心そんなことを思いつつ、仕事に移ろうとすると、兄弟はなぜか携帯を取りだした。

「……おう、大吾ちゃん。今すぴーかーいうの使うてるんやが、聞こえとるか」

『はい、聞こえてますよ。…どうかされましたか?』

「単刀直入に言うで。冴島の兄弟は今から早退や。んでもって、明日まで休みや」

「…………は?」

耳を疑った。今、兄弟の口からとんでもない言葉が聞こえた気がしたが…。思いがけないことに驚き放心している自分を置いて、兄弟は電話越しの六代目との会話を進める。

『え…!?この忙しいときにですか!?いえ、もちろん休んで貰いたいのは山々ですが…まさか冴島さんの身になにか…?』

「ちゃうちゃう、そんなんやない。それよかもっっと重大なこっちゃ」

『…と、言いますと?』

「今日、名前ちゃんの誕生日らしいねん」

『……名前さんの、……誕生日……?』

「…ワシの言いたいこと、分かるやろ」

『…………冴島さんは、今も仕事を?』

「せや」

間。

兄弟のときのように、六代目は黙り込む。

『……な、何をやってるんですか冴島さんは!!今すぐ事務所から追い出してください!!!!』

「いや、六代目まで何を言うて、」

「兄弟、自分の女の誕生日がいかに大事なモンか分かっとらんやろ」

「そりゃ分かっとるわ。けど、」

『いいですか、冴島さん。本命の女の誕生日は、例え火の中でも水の中でも祝わないといけません。身体がある限りどんな手を使ってでも行くものです』

「大吾ちゃんの言う通りや。自分の命タマ危のうても祝わなアカン」

「…なんや自分ら、えらい熱なっとるな」

『冴島さん、彼女と別れてもいいんですか?俺の経験上、女の誕生日すっぽかすと高確率で振られますよ』

「……なんやと」

「兄弟は経験が少なすぎるんや。…ならキャバで考えてみい。毎回指名しとる嬢の誕生日に、店に行かなかったらどうなる?」

「……それは……アカンやろな」

普段から考えると気持ちが悪いほど気が合っている二人に若干引きつつも、言わんとしてることはなんとなく分かるので暫し思考する。そして出た結論は、それとこれとは話は別、というやつだった。彼女は六代目の女でもなければ、キャバ嬢でもない。どう考えても、このような理由で別れ切り出すとは思えなかった。むしろ彼女の性格から考えて、忙しい中誕生日のために帰らされたと知れば、気にしてしまうような。

…いや、でも、あくまでそれは自分の考えでしかない。もしかしたら彼女は、常日頃から我慢をしているんじゃないか。こんな自分を受け入れて、隣にいることを選んでくれた彼女。いつでも優しく微笑んで、包み込んでくれる彼女。しばらく忙しくなるから会えないと告げた一週間前のあのとき、彼女は確かに笑って「気をつけてくださいね」と言ってくれたが、本音はどうだったのだろう。誕生日には間に合いますか、なんでよりにもよって今なんですか、と。心のどこかで聞きたかったのではないか。自分は彼女の優しさに甘えていたのではないか。

仕事は確かに大事だ。今、自分が抜けることでどれだけの負担が周りに及ぶか。しかし、そんな中でも寸分の迷いなく、彼女の元へと向かうべきだと主張する彼らに、心を動かされる。二人は自分よりも遥かに女性経験が豊富で、所謂女心が分かっているのだろう。そんな中、彼女と仕事の天秤で揺れる自分は、冷たい男なのかもしれない。でも、いや、まさか、しかし。巡り巡っても、答えは見つからず。

「…………」

「…いつまで黙っとるんや!いいからはよ行かんかい!」

「……、……自分らだけでどうにかなる量なんか」

「アホ、自惚れんのも大概にせい。兄弟一人減ったところでこっちは痛くも痒くもないわ」

「…六代目は最初渋ってたようやけどな」

『気のせいです。それよりも冴島さん、これ以上事務所に居座る気なら、会長命令を出すことになりますよ』

「…………はぁ」

どうやら、兄弟に彼女の誕生日を伝えたときから、こうなることは決まっていたらしい。正直に言えば、彼女の元へいかせてくれるのは本当にありがたい。だがやはり、心のどこかで後ろめたさはあって。

「……自分らの気持ち、確かに受け取ったわ。けどホンマに大丈夫なんか?」

「ワシを誰だと思っとるんや」

『行ってやってください、冴島さん』

「……」

『本当なら俺もお祝いしたいくらいなんです。皆の分もよろしくお願いしますね』

「ええか兄弟。プレゼントとケーキ、忘れるんやないで」

それに続いて、周りからも声が上がる。「叔父貴、俺の分もお祝いよろしくお願いします!」「姐さんとお幸せに!」仕事をしながらもこちらに耳を傾けていたらしい若衆は、次々に激励の言葉を投げかけてくれた。そして、そこまできてやっと自分の心に踏ん切りがついた。

「……おおきに」

運命の神なんてものはいなかった。代わりにいたのは…。彼らの存在を一望すると、頬が緩んだ。

急いで机を片付け、支度をすると、多くの視線に見送られながら、事務所を後にする。『気合い入れるでぇ!!寝たヤツは飯抜きや!!』という声には、聞こえないふりをした。

§

道行く人の、八割…いや、九割ほどが振り返った。人相の悪い大男が右に大きな花束を抱え、左にはケーキ箱を持つ絵面なんて、誰もが二度見したくなるだろう。目立っているという自覚はあった。でも、羞恥心はなかった。それよりも、これを渡したときに彼女がどのような顔を見せるかを想像することで忙しかった。

これで、彼女は喜んでくれるだろうか。そう思う度、あの男の「まぁ、冴島さんからの贈り物ならなんでも喜んでくれると思いますけどね」という声が頭に流れた。…あれは一か月前のこととだったか。最近の若い女性が喜ぶものなど、長いことムショ暮らしをしていた自分に分かるはずもなく。プレゼント選びに悩み、街を彷徨いていたところ、偶然居合わせた秋山に声を掛けられた。

「そんな険しい顔してどうしたんですか、冴島さん」

事情を話せば、秋山はこちらの話に真剣に耳を傾け、「花束なんてどうですかね?」と提案した。そういえば、彼女は花屋を通りかかるとよく目で追っていたのを思い出す。そして、ええな、と零したところ、あのセリフを言われたという訳だ。…こうして改めて考えてみると、自分は周りに助けられてばかりだと思わされた。

と、そんなことを考えている内に、目的地は目と鼻の先。第一声はやはり、あの言葉を言おうか。今更になって緊張している自分がいる自分に驚きつつも、努めて冷静を装いインターホンを鳴らす。

どたどたどた。

内から聞こえてくる音から彼女の行動が目に浮かび、思わず顔が綻ぶ。そして気持ち長めの間の後、そのドアは開かれた。

「名前」

こちら見るその瞳は、どうして、なんで、という驚きから、滲み出るような喜びの色に移っていき。

ああ。今日まで幾度となくこのときの顔を想像していたが、やはり実物に勝るものはなかった。今思えば兄弟と六代目は、女に振られる云々よりも、この顔を見ないと後悔するという意味合いもあったのかもしれない。

不思議だ。近日、身体は常に疲労を訴えていて、布団に入って寝てしまいたいと考えていたというのに。今この瞬間から、その全てが払拭されてしまうだなんて。こういうとき、恋というものは恐ろしくも素晴らしいものだと実感する。

「誕生日おめでとう」

口元を抑え瞳を潤ませる彼女の、なんと愛おしいことか。抱き締めたい衝動に駆られるが、生憎両手が塞がってしまっていて、思うようにいかないのがもどかしい。おもむろに花束を差し出せば、彼女は花の美しさも霞むようなとびきりの笑顔を見せてくれた。

次、この顔を見られるのはいつだろうか。

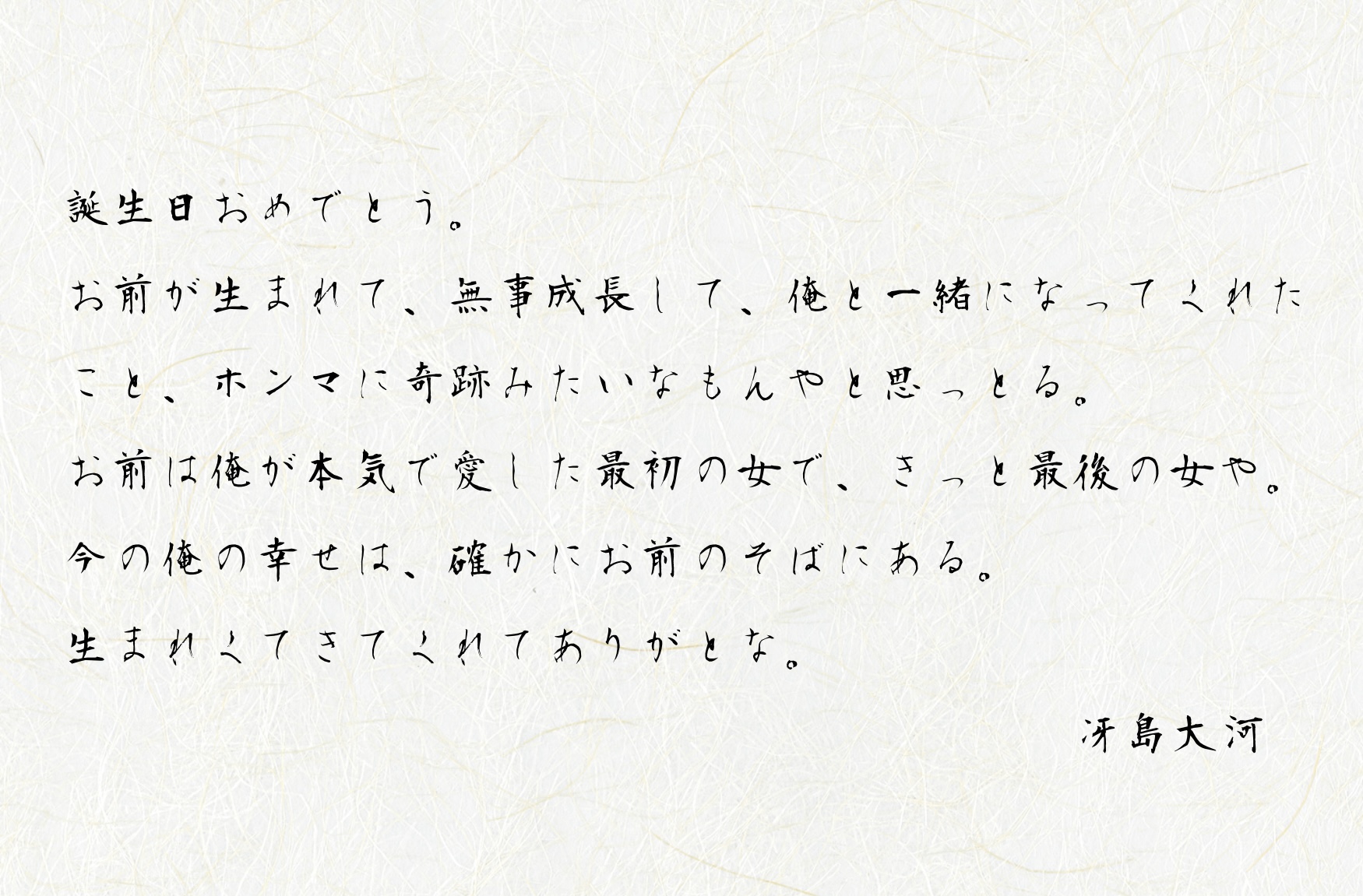

花束に添えられた手紙を読んだときか。

一年後に、再び誕生日を迎えたときか。

…いつか彼女の薬指に通す、銀の環を渡すときか。

それらはきっと、約束された未来。

そして、その全てに彼女が隣にいることが前提で。

そう考えると、やはり誕生日という日は祝うべき日であると心から思う。

生まれてきてくれてありがとう。

願わくばこれからも、この身が果てるまで祝わせて欲しい。

2022.10.23 HPBゆーちゃん

お誕生日おめでとうございました!大好きです